Pour Entreprenante Afrique nous présentons en quatre articles le projet Cafés Lumière à Madagascar et comparons les résultats de différentes méthodes d’évaluation alternatives réalisée à des coûts abordables pour évaluer…

Pour Entreprenante Afrique nous présentons en quatre articles le projet Cafés Lumière à Madagascar et comparons les résultats de différentes méthodes d’évaluation alternatives réalisée à des coûts abordables pour évaluer l’existence d’impacts positifs du projet sur les objectifs de développement. Dans ce troisième volet, nous mobilisons les rapports d’activité de l’opérateur Anka qui fournissent, pour chaque localité équipée, des séries mensuelles de consommation d’électricité par grands types d’usage et les données associées sur le nombre de clients, que nous complétons avec les premiers résultats de l’enquête socioéconomique menée en 2017/18 et 2023, dans son volet enquête de localité. Ces données, permettant en partie des comparaisons avec les localités témoins (non équipées) permettent aussi d’identifier les principaux canaux de transmission de l’accès à l’électricité sur les objectifs de développement durable . Cette analyse sera complétée dans la quatrième livraison de ce blog par le traitement du volet ménages de l’enquête, dans lequel les réponses de 50 ménages par localité permettront d’affiner le diagnostic en considérant les effets aval de l’électrification sur le bien-être des ménages.

Performances d’ensemble de la production d’électricité

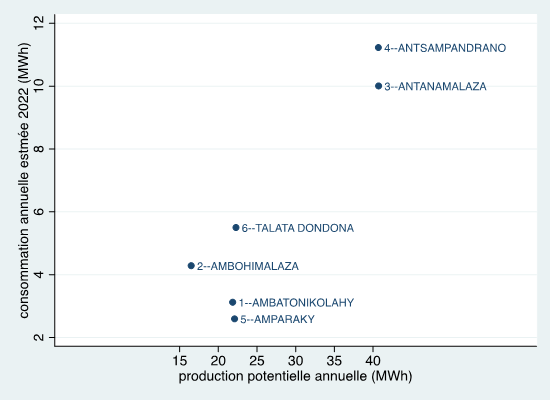

Nous avons montré précédemment que le projet Cafés Lumière a eu un impact positif sur l’accès à l’électricité dans les localités concernées. Cet impact peut être variable d’une localité à l’autre. Une illustration de l’impact des Cafés Lumière sur la mise à disposition d’électricité par le mini-réseau est fournie par la Figure 2, qui compare la consommation électrique totale annuelle en 2022 au potentiel de production des panneaux solaires (convertie en MWh annuels).

Figure 1 : production potentielle d’électricité et consommation totale d’électricité par localité en 2022

La Figure 1 montre que plus l’installation dispose d’une puissance élevée et plus la quantité d’électricité consommée hors éclairage public est élevée. Cette relation n’indique cependant pas nécessairement une relation causale car la puissance des installations a été établie en fonction de la population à électrifier. La relative faiblesse des ratios entre consommation journalière et production potentielle correspond au fait que la courbe de charge journalière est très loin d’être plate. De fait, dans l’enquête localité de 2023 il est souvent rapporté que le mini-réseau sature déjà sa capacité en période de pointe ce qui constitue une contrainte forte pour les quelques abonnés en triphasé.

Les installations à Ambatonikolahy et Amparaky semblent produire en dessous de leur potentiel, ce qui peut être dû à un faible nombre d’abonnés ménages, les plus gros consommateurs étant, comme ailleurs, contraints par la capacité. À Ambohimalaza, la production photovoltaïque insuffisante en période de pointe (utilisation de la décortiqueuse) est compensée par la mobilisation du générateur diesel de secours. Un examen plus approfondi des rapports d’activité d’Anka va nous permettre de préciser ces commentaires, tout comme il sera l’occasion de comparer les progrès obtenus dans les principales catégories de consommation.

Consommation des ménages

Les ménages ont initialement bénéficié de l’activité des Cafés Lumière par la création des boutiques. Ces boutiques, fonctionnant sur le mode d’un kiosque énergétique ont le mérite de s’adresser aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un abonnement au mini-réseau. Les recettes des boutiques semblent indiquer que de nombreux ménages ont été au départ clients de la boutique, puis se sont abonnés au mini-réseau. Même si le rôle des boutiques a été essentiel au début, l’effet quantitatif principal du projet passe maintenant par ce dernier canal.

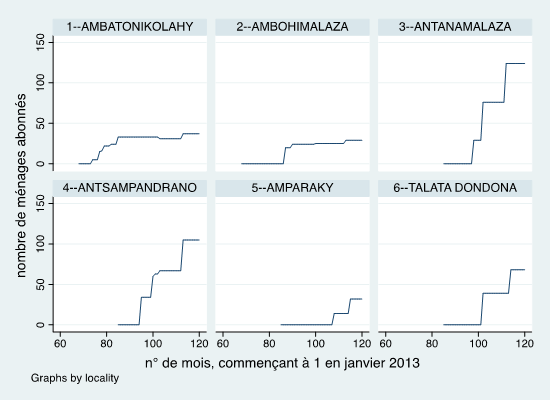

Figure 2 : Évolution du nombre de ménages abonnés

La Figure 2 présente l’évolution du nombre de ménages abonnés. Celle-ci est dynamique, mais avec une grande diversité de situations. En dehors des Cafés Lumière de Ambatonikolahy, Ambohimalaza et Amparaky, on constate une croissance de l’usage d’électricité par les ménages assez forte, mais cette croissance est extensive plutôt qu’intensive (pas de dynamique notable de la consommation par abonné, de l’ordre de 5kWh par mois). Pour atteindre de véritables effets économiques, il faut parvenir à une intensification des usages électriques par les ménages qui ajouteraient à l’éclairage domestique des consommations pouvant créer des revenus. Des informations complémentaires fournies par Anka sur la structure de la consommation d’électricité en 2023 vont nous permettre d’observer dans la section suivante le démarrage de cette dynamique.

Consommation des activités génératrices de revenus

L’autre source principale d’impacts économiques est bien sûr le développement des activités génératrices de revenus (AGRs) dont la création ou la modernisation dépend de l’usage de l’électricité. De ce point de vue, les résultats semblent mitigés. A ce jour, il n’y a que très peu d’AGRs mentionnés dans les rapports d’activité d’Anka : au maximum 4 à Antanamalaza. Par ailleurs, la plupart de ces activités ont des consommations d’électricité modestes, les seules exceptions étant les décortiqueuses et broyeurs, liés à l’activité agricole à Ambatonikolahy, Ambohimalaza, Antsampandrano et Amparaky. Les autres activités sont diversifiées, elles concernent des activités de bar, menuiserie, coiffure, pâtisserie, peinture automobile, poissonnerie, jeux vidéo.

Sauf exceptions, le développement des AGRs est nécessairement lent à se produire, et des données complémentaires fournies par Anka sur la situation actuelle début 2023 indiquent un réel potentiel d’évolution. En effet Anka a constaté qu’un certain nombre de ménages utilisent déjà leur abonnement pour faire fonctionner des appareils électriques permettant des activités productives sans avoir d’abonnement en tant qu’entrepreneurs. Il y aurait ainsi à mi-2023, 32 utilisateurs d’électricité produite par le mini-réseau à des fins de production de services, dont seulement 12 AGRs déclarées en tant que telles. Les 20 producteurs comptés dans les ménages (représentant 5% du total des ménages abonnés) ont des activités variées, telles que bars, épiceries-bars, gargotes, vente de jus de fruit, recharges de téléphones, multiservices, soudure. Ces activités se retrouvent dans toutes les localités et leur diversité atteste d’un certain dynamisme. Il faut noter de plus que les gargotes et boutiques, identifiées dans le volet localité de notre enquête socio-économique, en moyenne au nombre de 5 par localité, ne sont que partiellement mentionnées comme producteurs de services par Anka.

On ne peut pas séparer la consommation des ménages producteurs de services de la consommation totale des ménages mais on peut en avoir une approximation en utilisant les données sur les consommations des AGRs déclarées comme telles. Cette consommation estimée est sensiblement supérieure, de l’ordre de 40%, à celle des autres ménages abonnés. Le développement de ces activités pourrait par la suite accroitre la demande d’électricité destinée à des usages productifs et donc les impacts économiques des Cafés Lumière.

Les données du volet localité de l’enquête socio-économique permettent une interprétation plus précise de ces données de consommation. Il n’y a pas de forte augmentation du nombre des activités de production de services, et pas plus dans les localités électrifiées par le mini-réseau que dans les localités témoins. En revanche, alors que ces activités fonctionnaient auparavant, et fonctionnent toujours dans les localités témoins, avec des générateurs diesels et des panneaux solaires individuels, elles se sont quasiment toutes converties à l’électricité apportée par le mini-réseau dans les localités équipées. Cela constitue une source de progrès pour ces dernières, de même que, pour toutes les activités converties du diesel au mini-réseau solaire (en moyenne plus de 6 par localité), une source de contribution à la préservation de l’environnement.

Services collectifs

La dernière catégorie de consommation d’électricité recensée par Anka est celle des services collectifs. Elle représente une part minoritaire de l’électricité consommée sur le mini-réseau en 2022. Elle peut néanmoins engendrer des impacts non-négligeables sur la réalisation des objectifs du développement durable : santé (ODD3), éducation (ODD4), Paix, justice et institutions efficaces (ODD16).

L’objectif santé fait l’objet d’une assez grande attention, avec tous les centres de santé de base (csb2) des localités électrifiées (5 csb2 dans 6 localités alimentés par le mini-réseau, et une consommation moyenne mensuelle de 23 kWh par csb2. Par comparaison, la moitié était électrifiée (par des panneaux solaires) en 2017. Tous ces centres de santé bénéficient maintenant de l’éclairage et de réfrigération, mais l’utilisation de l’électricité pour faire fonctionner des appareils médicaux est encore rare. La situation est très différente dans les localités témoins où seulement la moitié des centres de santé ont accès à de l’électricité en 2023, produite par des panneaux solaires.

L’éducation est également concernée, mais avec des ambitions plus réduites. A partir d’une situation où aucune école n’était électrifiée en 2017, la moitié des écoles dans les localités équipées sont électrifiées mais avec une consommation faible (1,8 kWh par mois par école électrifiée). Par comparaison aucune école ne dispose d’électricité dans les autres localités.

Les activités collectives associées à l’ODD16, 8 structures administratives et 10 églises, consomment en moyenne en 2022 8 kWh par mois et par structure dans les localités électrifiées. Dans ces localités, environ la moitié des mairies et des gendarmeries est électrifiée dans les localités équipées d’un mini-réseau. Les églises y sont, quant à elles toutes électrifiées.

Par ailleurs l’éclairage public peut aussi avoir des impacts sur l’ODD16, en rapport avec la sécurité. Toutes les localités électrifiées par les Cafés lumière ont investi dans l’éclairage public, mais pas de manière prioritaire, son branchement sur le mini-réseau ayant été parfois retardé. Son amplitude nocturne est réduite en dehors d’Ambatonikolahy et de Talata Dondona. Par ailleurs la mairie d’Amparaky y a renoncé en 2022 en raison de coûts jugés trop élevés (cette situation étant évolutive en 2023). Au total, en 2022, les localités électrifiées n’ont consommé que 12 kWh par mois pour l’éclairage public, soit moins que pour les structures administratives ou les églises.

L’éclairage public disponible n’est pas significativement différent dans les localités avec mini-réseau que dans les localités témoins, avec en moyenne de l’ordre de 5 lampadaires par localité. Le mini-réseau alimente 2/3 des lampadaires dans les localités concernées. Cela ne semble pas améliorer la situation sécuritaire. Les deux localités avec mini-réseau assurant un éclairage nocturne prolongé ne font pas état de moins de problèmes de sécurité. Les principaux problèmes sont associés au vol de récoltes et il semble que le principal facteur d’amélioration de la sécurité soit l’activité de la gendarmerie.

![]() Dans la même série “Mesurer l’impact des projets d’électrification décentralisée”, découvrez aussi les articles suivants : Les Cafés Lumière de Madagascar (1/4), Utilisation de la télédétection: premiers résultats sur l’impact des Cafés Lumière (2/4), Caractérisation des impacts sur l’accès à l’électricité à partir des données de ménages (4/4).

Dans la même série “Mesurer l’impact des projets d’électrification décentralisée”, découvrez aussi les articles suivants : Les Cafés Lumière de Madagascar (1/4), Utilisation de la télédétection: premiers résultats sur l’impact des Cafés Lumière (2/4), Caractérisation des impacts sur l’accès à l’électricité à partir des données de ménages (4/4).