Depuis les années 2000, on observe le développement massif des offres privées d’enseignement supérieur. Cette offre, se caractérise par une diversité, allant des micro-établissements disposant de peu de moyens à…

Depuis les années 2000, on observe le développement massif des offres privées d’enseignement supérieur. Cette offre, se caractérise par une diversité, allant des micro-établissements disposant de peu de moyens à de grands groupes universitaires. Cette croissance rapide renforce la nécessité de mesurer l’impact social de ces institutions, pour garantir et contrôler la qualité de l’offre de formation.

En partenariat avec 60 Décibels (1), société de mesure d’impact, I&P Education et Emploi (2), programme de financement qui vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité, a mis en place des enquêtes « lean data » afin de contrôler et d’améliorer la mesure de l’impact des entreprises financées par le programme.

Entre 2021 et 2023, 60dB a réalisé 23 études avec 18 établissements d’enseignement post-secondaire. Des chercheurs formés par 60dB ont mené 5 448 entretiens téléphoniques avec les anciens étudiants des établissements. Ces anciens élèves ont été sélectionnés au hasard dans des bases de données compilées et partagées par chaque institution, avec des cohortes allant de 5 ans jusqu’à leur entrée dans le programme IP2E. Dans la mesure du possible, 60dB a ciblé un échantillon de 200 à 250 anciens élèves par institution, afin de garantir un niveau de confiance de 90% et une marge d’erreur de 5%. Ces données étaient essentielles pour aider les entreprises à mieux comprendre leur rôle dans les parcours professionnels de leurs anciens étudiants. Ils ont orienté la mise en œuvre de stratégies, soutenues par IP2E, afin d’améliorer leur impact sur leurs étudiants actuels.

Dans un contexte sous-régional de manque de données, cet article revient sur les principaux indicateurs que les entreprises éducatives devraient prendre en compte dans la mesure de leur impact.

Pour accéder au rapport dans son intégralité : cliquer ici

- Comprendre le profil démographique de ses étudiants

Les établissements doivent comprendre l’origine, non seulement géographique, mais aussi socio-économique de leurs étudiants. Ces segmentations sont essentielles, afin d’évaluer si tous les étudiants, quel que soit leur genre, âge, niveau socio-économique, lieu de vie, possèdent les mêmes chances de trouver un emploi. Ces paramètres peuvent guider les entreprises dans la mise en place de mécanismes spécifiques, tels que des bourses sociales, ou encore la délocalisation dans des zones rurales.

I&P, à travers le programme IP2E, cherche à savoir si les étudiants sont issus de milieux défavorisés, en examinant des variables clés : s’ils vivent dans des zones rurales, s’ils étudient dans des zones où les indicateurs de développement socio-économique sont faibles et s’ils ont besoin de mécanismes d’inclusion sociale (c’est-à-dire de bourses) pour poursuivre leurs études. Dans le cadre de ce rapport, les établissements comptant plus de 80% d’étudiants issus de milieux défavorisés sont classés comme ayant un niveau de désavantage « élevé ».

- Mesurer l’insertion professionnelle

L’insertion professionnelle des diplômés est un indicateur clé de l’efficacité des institutions éducatives, mais sa mesure est complexe.

Dans le cadre de cette étude, le taux d’insertion désigne la proportion d’anciens étudiants qui déclarent être actuellement employés et qui déclarent avoir trouvé un emploi dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme. Les taux d’insertion des diplômés peuvent être influencés par des facteurs externes tels que la conjoncture économique, rendant difficile l’attribution directe de l’emploi à la qualité de l’éducation reçue.

Au moment de l’étude, 61% des anciens étudiants des établissements du portefeuille IP2E avaient un emploi. 39% l’ont trouvé dans les six mois suivant leur formation.

Les établissements doivent également comprendre les raisons de non-emploi de leurs alumni. Les anciens étudiants interrogés évoquent le manque d’opportunités d’emploi dans un environnement concurrentiel, des problèmes administratifs avec leurs institutions et des transitions de carrière pour expliquer cette situation. 10% d’entre eux poursuivaient leurs études au moment de l’étude.

- Identifier les filières les plus porteuses

L’étude a révélé que les anciens élèves titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle sont plus susceptibles d’entrer de manière indépendante sur le marché du travail et ont donc le taux d’insertion moyen le plus élevé, à savoir 46%. Les établissements doivent également déterminer si les compétences transmises sont utilisées par les étudiants dans leur travail.

- Connaître les canaux d’insertion professionnelle

Les établissements peuvent mesurer leur contribution à la recherche d’emploi des étudiants. Pour cela, elles doivent identifier par quels intermédiaires les étudiants ont trouvé leur emploi. Dans notre étude, près de 3 anciens étudiants sur 10 comptent sur leurs amis ou leur famille pour trouver un emploi. 15% d’entre eux s’appuient également sur des réseaux externes. Seuls 12% trouvent leur emploi grâce aux services d’orientation professionnelle des écoles. Cet élément se révèle être pourtant un des principaux éléments de satisfaction des étudiants pour recommander leur établissement. De ce fait, les entreprises doivent renforcer leurs services carrières.

- S’informer sur la satisfaction des diplômés

La situation professionnelle des anciens étudiants influence leur niveau de satisfaction à l’égard de l’établissement. Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur courant de la satisfaction et de la fidélité des clients. L’étude révèle qu’il est plus élevé chez les étudiants qui ont un emploi que chez les chômeurs. Les anciens étudiants prennent en compte la qualité des formations, la pertinence des formations, l’environnement d’apprentissage et le soutien apporté aux étudiants dans la recherche d’emploi.

- Intégrer la multi-dimensionnalité de la mesure d’impact

60 dB a créé un indice d’impact propre à I&P : l’I&P Education Impact, qui inclut les facteurs les plus cités par les alumni dans la définition de leur qualité de vie. Il a été mesuré à travers une question délibérément ouverte, pour connaître la perception des anciens élèves sur leur bien-être. Les paramètres les plus importants qui en sont sortis sont :

-

-

- Les conditions d’emploi : le facteur le plus fondamental est d‘avoir un emploi, que ce soit de manière formelle ou informelle, ou par le biais d’une activité indépendante ou d’un rôle de conseiller.

- Le premier emploi : l’obtention d’un premier emploi dans les six mois suivant l’obtention du diplôme est également un facteur clé de l’efficacité de l’insertion professionnelle.

- Les prestations de retraite : la pension de retraite est la première prestation sociale déclarée et sert d’indicateur de l’emploi formel. C’est un signe d’accès à une prestation de base et essentielle.

- La satisfaction en matière d’emploi : le type d’emploi (formel, informel, stage, auto-emploi) joue également un rôle clé.

- La satisfaction en matière de salaire : de même, au-delà de la satisfaction à l’égard de l’emploi lui-même, la satisfaction à l’égard du salaire est également importante, car elle couvre les aspects financiers.

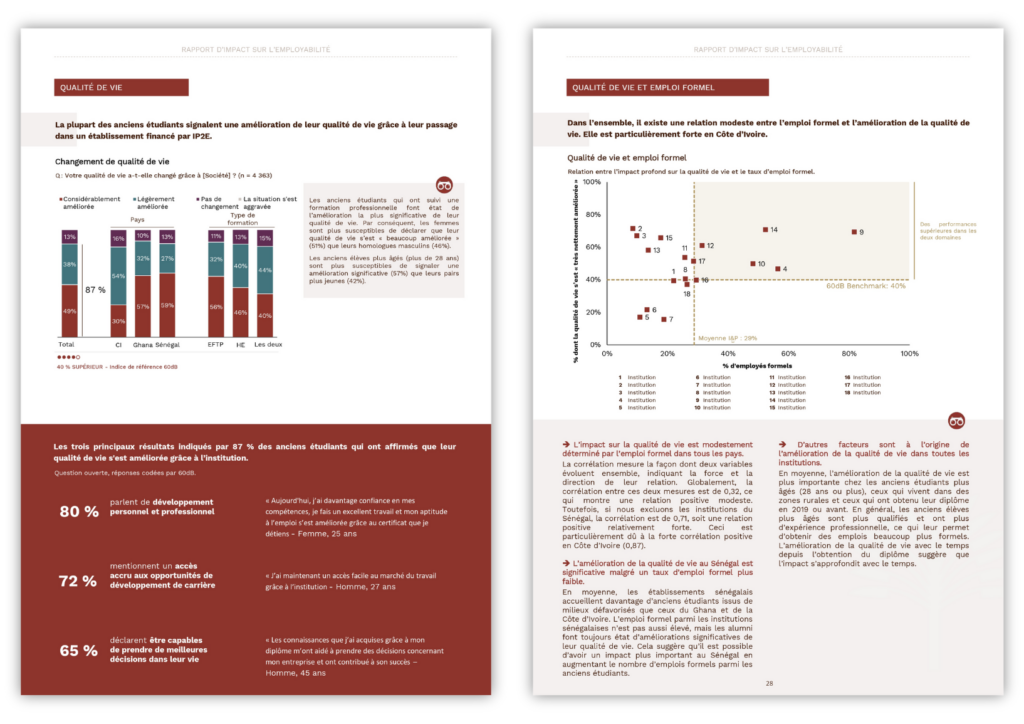

- La qualité de Vie : l’amélioration du bien-être général, telle qu’elle est perçue par les anciens élèves eux-mêmes, est un indicateur d’impact primordial.

-

D’ici 2030, 30 millions de jeunes entreront chaque année sur le marché du travail africain. Les universités et les centres de formation professionnelle jouent un rôle primordial pour permettre aux étudiants de développer au maximum leurs acquis et apporter une contribution efficace sur le marché du travail. L’impact des institutions éducatives dans l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest est multidimensionnel, englobant l’insertion professionnelle, l’inclusion sociale et l’amélioration de la qualité de vie des étudiants. Mesurer cet impact présente des défis significatifs mais essentiels pour informer les politiques éducatives et les pratiques institutionnelles.

(1) 60 Decibels est une société de mesure d’impact qui apporte rapidité et évolutivité à la mesure de l’impact social et à la connaissance de ses clients.

(2) L’Initiative I&P Éducation et Emploi (IP2E), programme de financement d’impact lancé en 2021 qui vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité et à renforcer l’adéquation formation-emploi en Afrique, afin de garantir de meilleures opportunités d’emploi. IP2E finance et soutient les entreprises privées de l’écosystème de l’éducation post-secondaire.