Pour Entreprenante Afrique nous présentons en quatre articles le projet Café Lumière à Madagascar et comparons les résultats de différentes méthodes d’évaluation alternatives réalisées à des coûts abordables pour évaluer…

Pour Entreprenante Afrique nous présentons en quatre articles le projet Café Lumière à Madagascar et comparons les résultats de différentes méthodes d’évaluation alternatives réalisées à des coûts abordables pour évaluer l’existence d’impacts positifs du projet sur les objectifs de développement. Dans ce quatrième et dernier article, nous explorons comme pour la partie « localités » de notre enquête, les impacts sur les ménages par comparaison des évolutions des variables d’intérêt dans les localités traitées et non traitées. Grâce au nombre de ménages qui ont été enquêtés dans chaque localité [1], nous pouvons évaluer la significativité statistique de nos conclusions, c’est-à-dire évaluer le risque que nos conclusions d’existence d’un impact soient erronées. Les variables d’intérêt étudiées sont celles que l’on peut considérer logiquement comme des résultats d’impacts potentiels du projet sur les ménages.

Accès à l’électricité

Sur l’échantillon de ménages enquêtés, 18% ont adopté une connexion au mini-réseau dans les localités équipées d’un Café Lumière. Les autres formes d’accès à l’électricité sont pour l’essentiel des panneaux solaires individuels fixes ou mobiles. Le taux d’accès à l’électricité, défini comme comprenant toutes les sources d’électricité possibles, est relativement similaire entre les deux groupes de localités en 2023 avec 46% des ménages ayant accès dans les localités avec Café lumière contre 43% dans les localités sans.

Il convient toutefois de noter que le taux d’accès à l’électricité était initialement plus élevé dans les localités qui ont par la suite été équipées de Café Lumière (37% contre 27%) et cette différence est significative. Il n’y a donc pas d’amélioration significative de l’accès à l’électricité d’un point de vue quantitatif, mais il y a un remplacement de panneaux solaires individuels par des connexions au mini-réseau. Cette seconde source est considérée comme qualitativement supérieure. Si l’on prend comme référence le cadre multi-niveaux (Multi Level Framework ou MTF) défini par la Banque mondiale, le premier type d’accès est considéré de niveau 1 contre un niveau 2 pour le branchement au mini-réseau. Ceci provient principalement de deux différences entre les deux types d’accès : puissance disponible plus élevée et intermittence plus faible. Ce constat est corroboré par des données sur l’utilisation d’appareils électriques.

Utilisation de matériels électriques

Afin d’analyser l’utilisation d’appareils électriques, nous calculons un indice qui est la somme d’appareils électriques utilisés par un ménage. Les appareils pris en compte sont les suivants : cuisinière, réfrigérateur, ventilateur, radio, télévision, magnétoscope, lecteur dvd, ordinateur, tablette, téléphone fixe, téléphone mobile. Ainsi un ménage propriétaire d’un ventilateur et d’une radio aurait alors un score de 2, et un ménage disposant de tous les biens mentionnés aurait un score de 11.

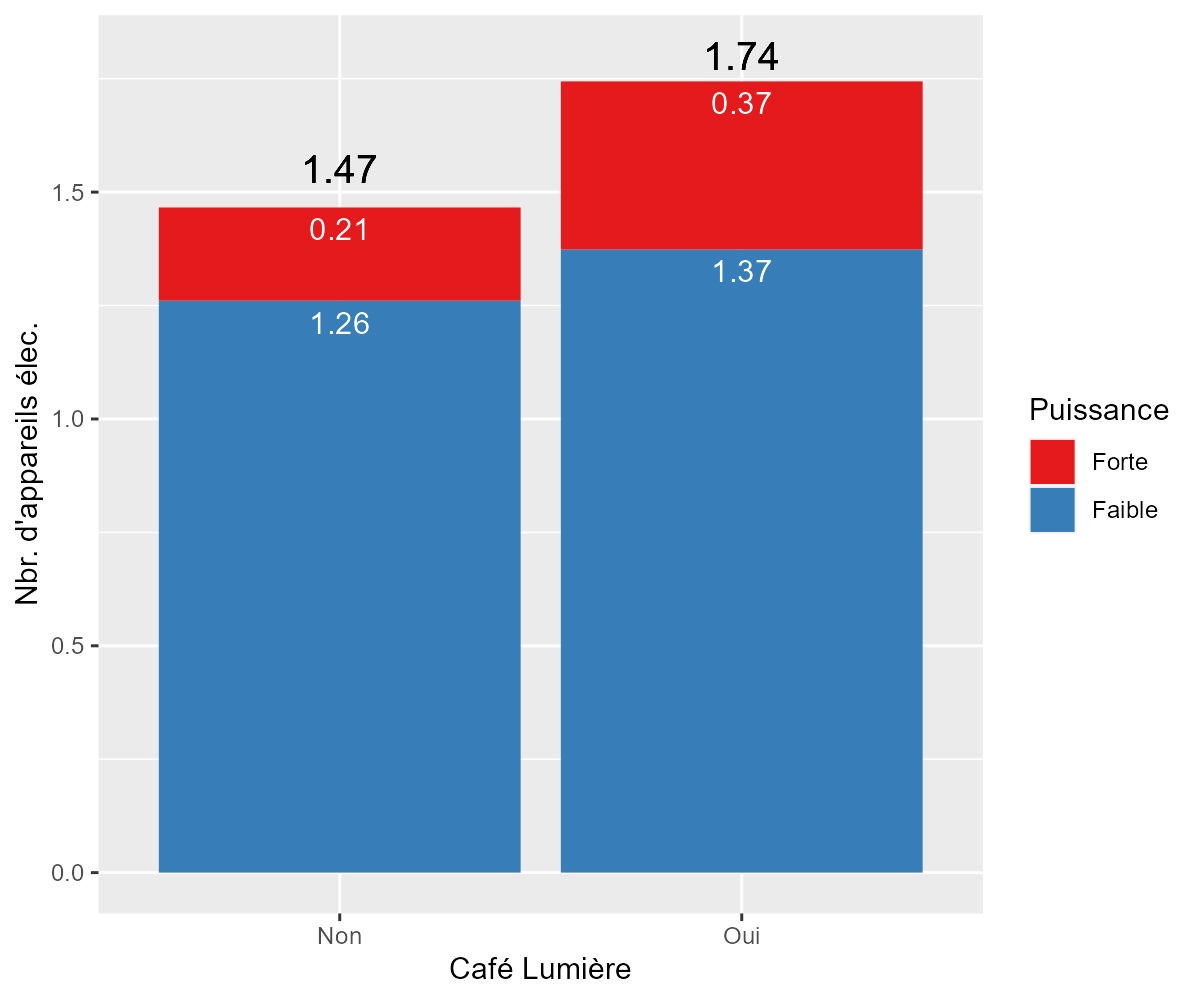

Nous constatons lors de la deuxième vague d’enquêtes que les ménages vivant dans les localités avec Café Lumière utilisent plus d’appareils électriques que ceux vivant dans les localités sans Café Lumière. Les ménages vivant dans les localités avec Café Lumière ont en moyenne 1,7 appareils électriques contre seulement 1,5 dans les autres localités. Bien que cette différence puisse paraître faible, elle est statistiquement significative au seuil de 1%.

L’utilisation de plus d’appareils électriques dans les localités traitées est clairement due à l’amélioration de la qualité de l’accès à l’électricité pour les 18% de ménages disposant désormais d’une connexion au mini-réseau.

Pour corroborer cette conclusion, nous construisons un deuxième indice d’usage d’appareils électriques, ne prenant en compte que les appareils nécessitant une puissance relativement importante pour fonctionner, généralement indisponible quand l’accès à l’électricité est au niveau 1 du MTF. Cet indice est composé des appareils suivants : cuisinière, réfrigérateur, ventilateur, télévision, magnétoscope, lecteur dvd et ordinateur.

Sur ce nouvel indice nous trouvons un impact positif très significatif des Cafés Lumière. En effet, les ménages n’utilisent en moyenne que 0.20 appareils électriques de puissance importante en 2023 dans les localités sans Café Lumière, là où ils en utilisent 0.37 dans les localités avec Café Lumière (ce chiffre monte même jusqu’à 1.20 pour les ménages utilisant le mini-réseau alors qu’il n’y avait pas de différence significative en 2017/2018).

Richesse des ménages

Afin d’évaluer un éventuel impact des Cafés Lumière sur le niveau de richesse des ménages nous construisons une série d’indices synthétiques basés sur des variables reflétant les possessions matérielles des ménages. Il convient de préciser que cet indice représente donc un stock d’actifs, et non pas un flux tel que le revenu mensuel ou annuel du ménage. Nous procédons par une Analyse des Correspondances Multiples (ACM), qui est une méthode d’analyse des données permettant de synthétiser l’information de multiples variables qualitatives selon quelques axes complémentaires. L’axe contenant le plus d’informations est généralement considéré comme représentatif de la richesse des ménages. Les possessions des ménages utilisées pour calculer cet indice de richesse synthétique prennent en compte des éléments liés à la qualité du logement comme pouvant être mesuré par les matériaux utilisés pour le sol, les murs ou le toit, le nombre de pièces et d’étages, etc., mais aussi des équipements électriques (cf. liste ci-dessus) et l’ensemble des biens possédés par le ménage tels qu’un vélo, un cyclomoteur, une voiture, une montre, etc. Chaque ménage dispose alors d’un score représentant son niveau de richesse. Cet indice a une moyenne de 0, et va d’un minimum de -2.17 pour le ménage le plus pauvre à un maximum de 5.22 pour le ménage le plus riche.

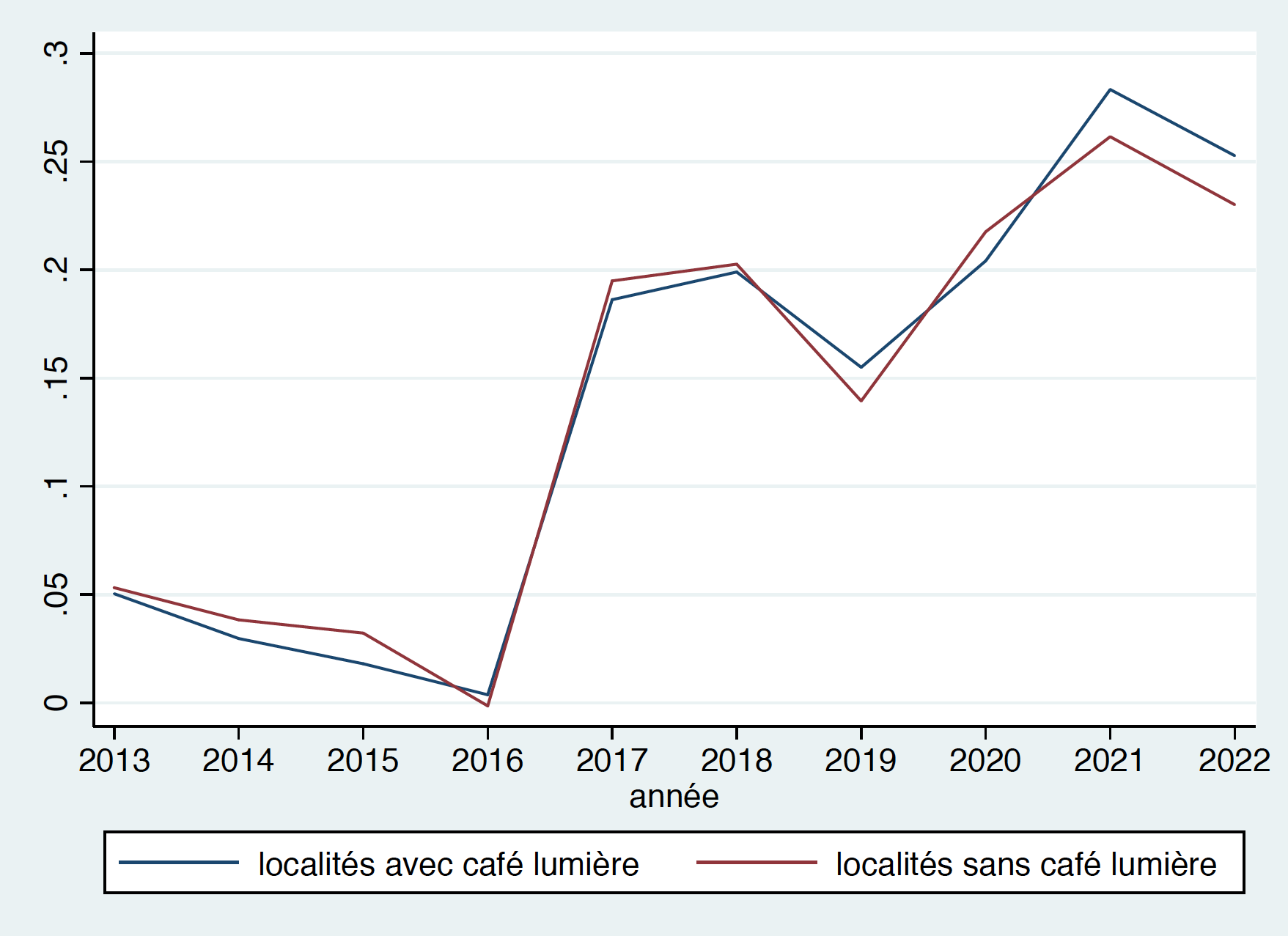

Lorsque nous analysons la différence des scores en 2023 entre les localités équipées de Café Lumière et les localités non-équipées, nous constatons que l’indice de richesse moyen des ménages vivant dans une localité avec Café Lumière est plus élevé, et cela de manière quasiment significative. Comme illustré dans la figure 1, la moyenne de l’indice de richesse pour les localités avec Café Lumière est de 0.19 contre seulement 0.03 pour les localités n’ayant pas reçu de Café Lumière. L’absence d’écart en 2017/2018 renforce la robustesse de cette conclusion. À noter que lorsque nous calculons l’indice de richesse sans prendre en compte la possession d’appareils électriques, ce que nous pourrions appeler « indice de richesse non énergétique », nous ne trouvons aucun impact des Cafés Lumière. Ceci nous amène à conclure que si les Cafés Lumière ont eu un impact positif sur l’accès à l’électricité et sur son usage par les ménages, cette amélioration de leurs conditions de vie matérielles ne s’est, à ce stade, pas diffusée plus largement.

Données socio-économiques

Au-delà des objectifs d’amélioration globale de la situation énergétique et économique dans les localités traitées, le projet Café Lumière a pour principal objectif de contribuer à des progrès socio-économiques. En ce qui concerne la pauvreté économique, nous constatons une petite amélioration de la distribution de l’indice de richesse au bénéfice des 20% les plus pauvres mais celle-ci n’est pas imputable directement à l’introduction du Café Lumière.

Si nous regardons du côté de l’accès à la santé et à l’éducation qui sont les domaines les plus étudiés dans des travaux d’évaluations similaires, nous constatons quelques preuves d’impact dans le premier domaine mais pas dans le second. Ceci est cohérent avec le volet “localités” de notre enquête, qui a montré de nombreuses connexions de centre de santé aux mini-réseaux mais proportionnellement de moins d’établissements scolaires.

Enfin nous avons étudié les effets du projet sur l’incertitude associée aux vols de bétail, de récoltes ou d’autres biens que subissent les ménages dans les régions rurales à Madagascar. Il est souvent avancé que l’introduction de l’éclairage public la nuit peut contribuer à améliorer cette situation, mais ceci n’est pas clairement prouvé à ce stade.

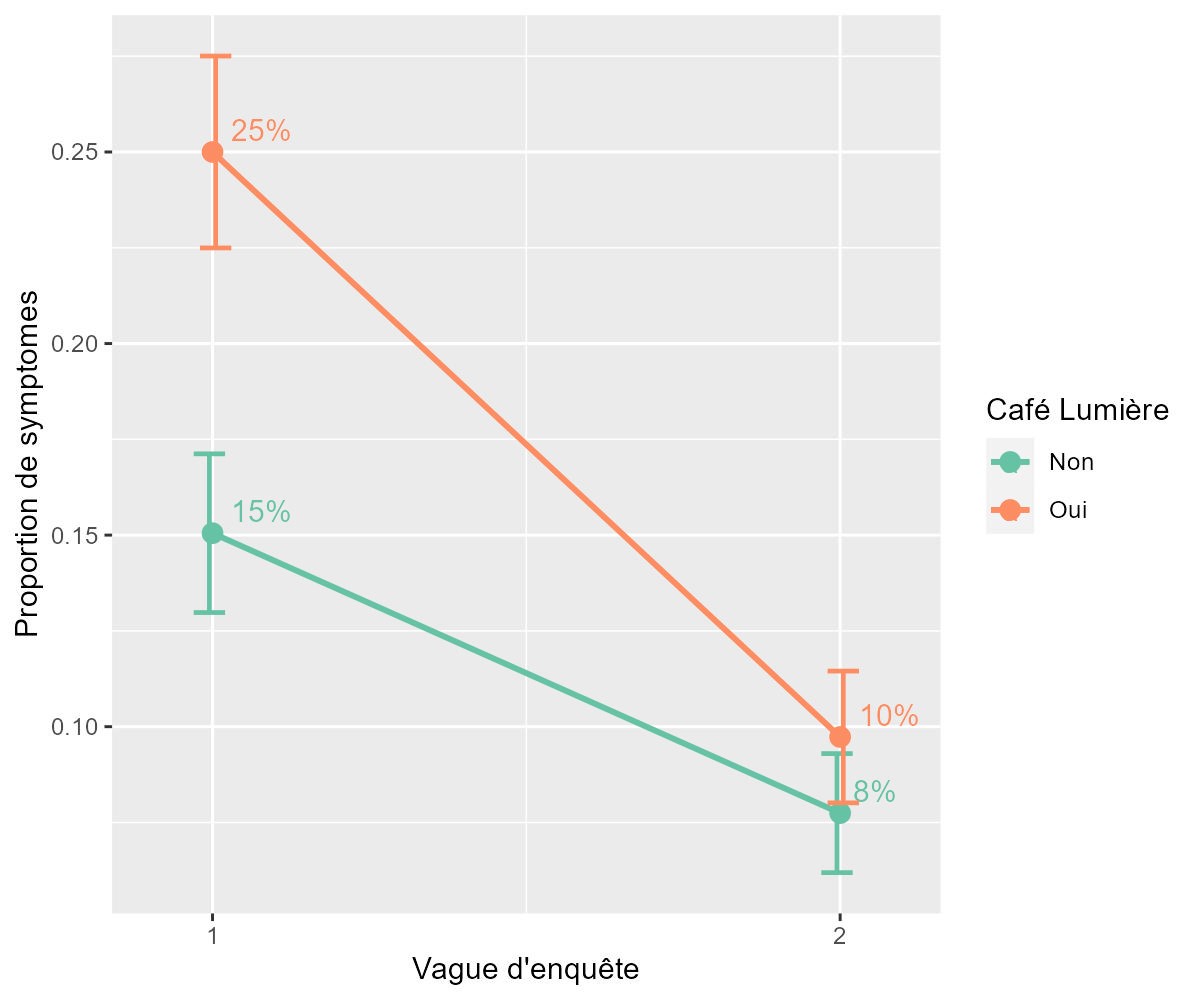

Concernant les questions de santé, si nous comparons les déclarations de symptômes, tels que des problèmes de voies respiratoires (toux/rhume, etc.), de diarrhées, fièvres, maux de têtes et des problèmes aux yeux ou des brûlures, nous constatons qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes de localités en 2023. Cependant il est intéressant de noter que lors de la première vague d’enquête, c’est-à-dire avant l’installation des Cafés Lumière, les symptômes étaient bien plus importants dans les localités qui ont reçu des Cafés Lumière et ceux-ci ont connu une baisse importante de la prévalence de symptômes entre les deux vagues, qui pourrait être interprétée comme une conséquence du projet Café Lumière.

Zoom sur les accouchements : nous constatons que les accouchements ayant lieu dans un environnement éclairé grâce à l’électricité est devenue quasi systématique dans les localités disposant d’un Café Lumière. En effet, pour les femmes vivant dans une localité avec Café Lumière, 78% d’entre elles accouchent dans des installations bénéficiant de l’éclairage électrique contre seulement 40% dans les autres localités. Cette différence de moyenne est statistiquement très significative.

Conclusions

Cette quatrième et dernière étape de notre série d’articles sur l’évaluation à date des impacts du projet Café Lumière à Madagascar a permis d’étudier les bénéfices retirés par la population des localités concernées en termes d’accès à l’électricité, et de niveau de vie ainsi que de ses impacts sur le développement socio-économique.

Avant la mise en œuvre du projet, les localités étudiées n’étaient pas caractérisées par une pauvreté énergétique absolue qui peut être définie par l’absence d’accès à toute source d’électricité. En moyenne en 2017-2018 un tiers des ménages avaient déjà accès à l’électricité via des panneaux solaires autonomes. L’impact énergétique le plus visible du projet sur les ménages est que 18% des ménages dans les localités équipées bénéficient désormais d’une connexion au mini-réseau. Pour ces ménages, cet impact énergétique est important, car il se traduit par l’utilisation d’appareils électriques plus nombreux et de plus forte puissance. Dans notre précédent article de ce blog nous avions d’ailleurs montré qu’une partie des ménages abonnés utilisaient leur abonnement à la fois pour leurs propres besoins en tant que consommateurs mais aussi pour des activités génératrices de revenus.

Nous avons constaté que dans les localités équipées, l’indice de richesse des ménages a augmenté mais seulement si l’on tient compte de la possession d’appareils électriques. L’enrichissement des ménages par l’arrivée du mini-réseau ne semble donc pas pour l’instant avoir créé de transformation économique au-delà de l’acquisition par les ménages connectés de quelques appareils électriques requérant le passage à une puissance plus forte et une intermittence plus faible apportée par le mini-réseau. Des efforts restent à fournir pour les ménages les plus pauvres car même s’ils bénéficient de l’amélioration des services publics et des services de la boutique ne peuvent à date pas enclencher un véritable développement économique. Ce constat fait échos au fait que nous avions montré dans notre précédent article que pour l’instant l’impact sur les activités génératrices de revenu s’était limité au passage à l’alimentation électrique de leurs outils de production par le mini-réseau.

Dans les domaines sociaux, l’arrivée des mini-réseaux a eu des impacts positifs sur la santé. La situation s’est particulièrement améliorée du fait de la connexion des centres de santé primaire (csb2) aux mini-réseaux. L’amélioration de la santé publique a aussi bénéficié d’une synergie avec d’autres programmes nationaux et internationaux en collaboration avec la Banque Mondiale et UNICEF notamment pour les campagnes de vaccination.

Les impacts observés à ce jour paraissent limités mais il faut relativiser ce constat par le fait que l’on ne voit pour l’instant que des impacts à court terme. Ainsi, si toutes les localités équipées atteignaient les mêmes résultats que la localité la plus performante en termes de connexions de ménages, Talata Dondona (36%), on atteindrait le double de connexions des ménages. Par ailleurs, les transformations économiques pouvant être stimulées par les impacts purement énergétiques sont nécessairement longues à obtenir. Il en va de même des progrès socio-économiques pouvant requérir, comme dans le cas de la santé, des politiques publiques complémentaires.

[1] 599 ménages ont été interrogés lors de la première vague (2017/2018) et 595 lors de la deuxième vague (2023). 133 ménages de la première vague n’ont pas été retrouvés lors de la seconde. Ils ont été remplacés par 129 nouveaux ménages. Au total, 466 ménages ont été enquêtés au cours des deux vagues.

![]() Dans la même série “Mesurer l’impact des projets d’électrification décentralisée”, découvrez les articles suivants : Les Cafés Lumière de Madagascar (1/4), Utilisation de la télédétection: premiers résultats sur l’impact des Cafés Lumière (2/4), Caractérisation des impacts sur l’accès à l’électricité à partir des données de localité (3/4).

Dans la même série “Mesurer l’impact des projets d’électrification décentralisée”, découvrez les articles suivants : Les Cafés Lumière de Madagascar (1/4), Utilisation de la télédétection: premiers résultats sur l’impact des Cafés Lumière (2/4), Caractérisation des impacts sur l’accès à l’électricité à partir des données de localité (3/4).