Note : La première partie de l’article est disponible ici. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l’article “Affliction, questionnement, crainte et espoirs au temps du coronavirus africain” publié sur le site de la FERDI.

La crise macroéconomique africaine est en train de s’approfondir. Elle frappe les finances publiques, certes, mais elle aussi et surtout les entreprises, et en particulier les plus fragiles d’entre elles. Si le FMI prévoit en 2020 une contraction du PIB de 1.6%, c’est surtout en millions d’emplois perdus, en millions de faillites constatées, et en millions de morts qu’il va falloir faire le bilan, autant sanitaire qu’économique, d’une crise sans précédent.

En pratique, des plans d’ajustement structurels, négociés dans le cadre du FMI, vont se mettre en œuvre pour financer les tours de table nationaux et tenter de relever les économies. Ces plans auront, comme toujours, leurs conditions. La communauté internationale a beaucoup appris des plans des années 1980/90 et de la gestion de la conditionnalité. En même temps, l’Afrique et le monde ont changé depuis ce moment. L’espoir est que cet apprentissage comme ce changement soient bien intégrés dans les politiques publiques qui seront suivies par les pays bénéficiaires, et suggérés par les institutions internationales prescriptrices.

Pour s’en assurer, il faut commencer par parler de la situation stratégique de la planète et de sa répercussion sur l’Afrique en termes de politiques économiques, de la question du secteur privé africain, de la spécificité des pays pétroliers, et de l’enjeu environnemental. Il faudra aussi traiter de la question essentielle de l’adhésion.

Le monde d’hier n’est pas le monde de demain.

Le monde de 2021 ne sera pas tout à fait le même que le précédent, même s’il est impossible d’en prévoir les contours. Mais on peut imaginer que les pays occidentaux vont vouloir raccourcir les chaines de valeur. Ils voudront créer ou maintenir des capacités stratégiques de production sur leur territoire, national ou élargi, comme l’Europe. Ce mouvement va renforcer les grandes tendances qui commençaient à émerger dans les premières années du vingt-et-unième siècle : robotisation d’un côté, déficit des balances des paiements américaine et européenne de l’autre se combinaient avec un renchérissement des coûts de productions en Chine et en Asie émergente pour rendre problématique des stratégies de développement « à l’asiatique », fondées sur les exportations manufacturières (Chine) voire de services (Inde). Nous allons sans doute assister à une accélération du rapatriement des capacités de production industrielle sur le sol des pays de l’OCDE et à un renforcement du « consommer local », qui va affecter notamment l’alimentaire.

Dans ce contexte, l’Afrique, surtout subsaharienne, doit davantage parier sur son marché domestique continental, régional ou national. C’est son meilleur atout dans ce monde si incertain. C’est aussi une place macro-économiquement logique. Ce marché est en effet en croissance massive et certaine. Il est propulsé par l’accélération de la transition démographique qui débouche sur un dividende démographique dont le continent doit capturer les bénéfices.

L’Afrique subsaharienne doit davantage parier sur son marché domestique continental, régional ou national. C’est son meilleur atout dans ce monde si incertain.

Bien entendu, certaines niches à l’exportation vont demeurer intéressantes. C’est le cas par exemple dans le domaine agricole, où le « consommer local » ne va pas épuiser tous les mouvements commerciaux lointains, notamment dans le domaine du végétal. Cela sera d’autant plus productif que le continent parvient à grimper dans l’échelle des valeurs et incorporer plus de valeur ajoutée dans ses exportations. D’autres sous-segments agricoles et certains produits industriels (textile…) fourniront des opportunités : l’Afrique peut occasionnellement prendre la place de la Chine et de certains pays asiatiques dans ces chaines de valeur destinées à ces derniers pays ou aux pays de l’OCD, comme l’Ethiopie le montre, malgré toutes limites qu’il faut accorder à cette dynamique.

Enfin, le domaine des services reste largement ouvert : l’évolution de la démographie européenne va la rendre structurellement demanderesse de main d’œuvre faiblement qualifiée, via l’immigration, mais aussi, de plus en plus, de services à distance, y compris qualifiés. Le rapatriement de capitaux de migrants et l’exportation de services ont également une part importante à jouer dans une économie africaine qui monterait progressivement en compétences grâce à son investissement dans l’éducation.

Les futurs programmes d’ajustement structurels doivent s’appuyer sur ces observations. Ils ne doivent pas demeurer prisonniers de la conception des politiques du XIXème siècle qui demeurent trop souvent les mantras des prescripteurs.

Changer les logiciels de politique publique, c’est maintenant.

Ces derniers font toujours trop de place à la pression sur les coûts de main d’œuvre ou les ajustements monétaires à la baisse, en présupposant l’efficacité supérieure d’un modèle d’industrialisation par l’export qui a fait le succès de l’Asie en un autre temps. Les priorités de l’économie africaine de demain sont dans la qualité de la main d’œuvre (santé, éducation…), qui aidera l’expansion des services domestiques comme internationaux. Mais c’est surtout dans le renforcement du marché domestique, continental, régional et national qu’il faut investir. L’alimentaire, le manufacturier léger, la techno, les services, la distribution, le bâtiment et les travaux publics… sont les secteurs clés de ce nouveau secteur productif.

Une des grandes caractéristiques des ajustements structurels des années 1980/90 avait été leur concentration sur la compétitivité extérieure. Cet accent avait abouti en pratique à une désindustrialisation des économies africaines, dont le secteur productif était inadapté et inefficace. La disparition de ce dernier est une des raisons pour lesquels les ajustements structurels ont été si longs : il n’y avait personne ou plus personne pour réagir aux améliorations des cadres macroéconomiques ou institutionnels… Les promoteurs des plans d’ajustement structurel de l’époque ont présupposé à tort que les structures industrielles mourantes seraient remplacées spontanément par un nouveau secteur privé du moment où l’environnement de ce dernier serait amélioré et sa compétitivité prix restaurée, via notamment les dévaluations. Il a en fait fallu tout le long chemin des deux premières décennies du XXIème siècle pour voir réapparaitre un secteur privé national sain, dynamique, inventif, aidé par une nouvelle dynamique de construction d’infrastructure et d’accroissement de la dépense publique. Ce secteur privé local, formel et informel, a été un des moteurs de croissance significatif du continent de ces dernières années, mais surtout un agent de transformation sociétal majeur.

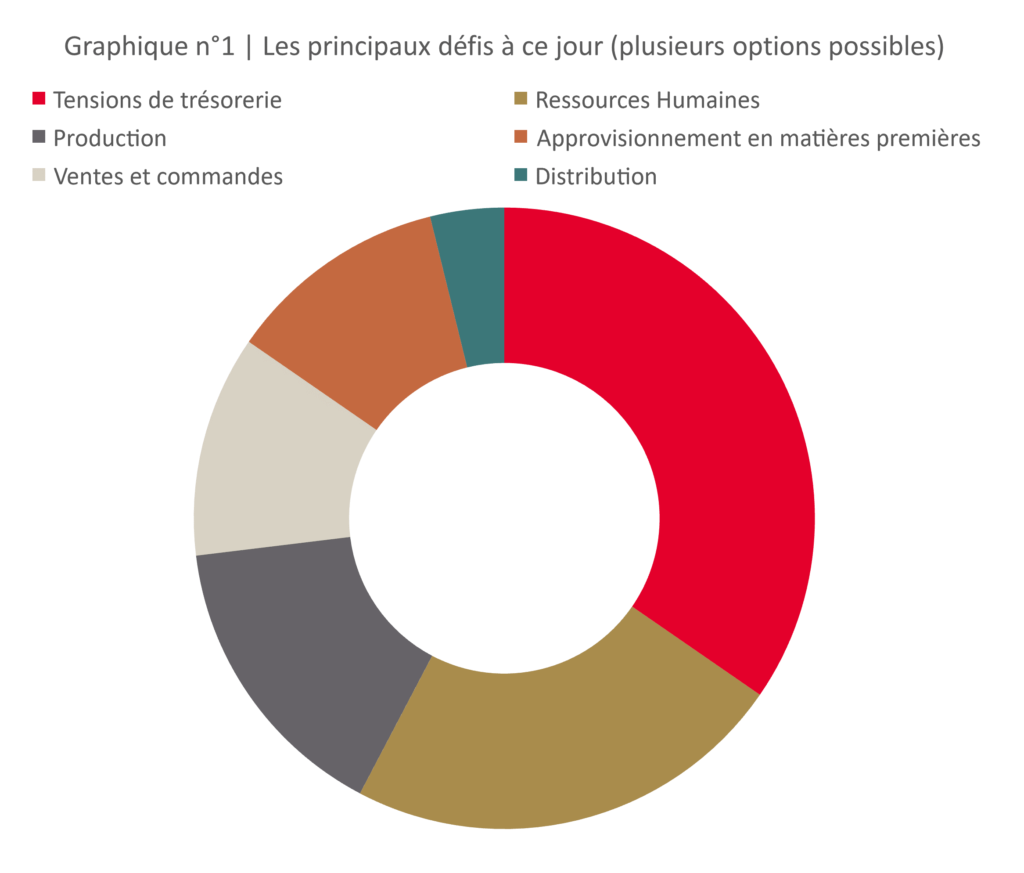

C’est ce secteur privé national, surtout formel, car particulièrement fragile, qui est un enjeu essentiel des politiques publiques à mettre en place. Mais il est le grand absent des premières réflexions autour de la lutte contre la crise et de la relance économique. Celles-ci se concentrent sur la réponse aux défis de la pandémie, comme nous l’avons déjà signalé, et sur la macroéconomie, avec l’arrière-plan de la préservation des budgets sociaux. Or, le secteur privé africain souffre de manière considérable. Composé essentiellement du secteur informel, ainsi que de PME et de start-ups, il a subi de plein fouet l’arrêt de l’économie mondiale. Il va être frappé directement par la baisse de la demande domestique qui risque maintenant d’intervenir. Sa trésorerie est exsangue. Sa composante formelle est particulièrement à risque : contrainte par la réglementation fiscale et sociale, elle ne dispose pas des mêmes marges de manœuvre que le secteur informel. Or, c’est sur elle que repose le financement futur de la dépense publique nationale. C’est une affaire de mois, ou d’une année, avant que sa capacité de rebond soit largement anéantie. En peu de temps, vingt ans de progrès peuvent être mis à bas. La conséquence en sera une difficulté considérable à reprendre rapidement un cours de croissance économique acceptable.

C’est ce secteur privé national, surtout formel, car particulièrement fragile, qui est un enjeu essentiel des politiques publiques à mettre en place. Mais il est le grand absent des premières réflexions autour de la lutte contre la crise et de la relance économique.

Traiter les enjeux de ce secteur privé national est certes complexe dans le détail mais en fait simple dans les grandes orientations.

Il faut d’abord éviter qu’il ne devienne encore plus que ce n’est le cas traditionnellement le financeur des Etats via l’accumulation d’arriérés intérieurs vis-à-vis de lui. Historiquement, ce point a été l’objet de peu d’attention des décideurs publics et encore moins des institutions internationales. La priorité doit être renversée : les créanciers intérieurs doivent bénéficier d’une priorité sur les créanciers extérieurs, qui bénéficient d’autres possibilités pour gérer leur stabilité.

Il convient ensuite d’accorder une attention prioritaire à diriger le secteur bancaire commercial vers les PME. Cela peut se faire au travers du traitement conditionnel de leurs fonds propres, de leur refinancement, ou des garanties qui peuvent les soutenir. La microfinance a un rôle majeur à jouer dans ce moment, car elle est le soutien direct du secteur informel. Or sa santé financière est gravement menacée. C’est un compartiment du secteur bancaire qui mérite un traitement particulièrement dynamique.

Enfin, les pays africains ne disposent pas des instruments publics d’intervention direct au bénéfice des PMEs, comme beaucoup de pays industriels, telle la KFW allemande ou la BPI française, pour ne citer que celles-ci. Il est pourtant nécessaire de mobiliser des fonds privés et publics directement vers les entreprises de qualité susceptibles de survivre à la crise, à travers des instruments capables de traiter finement le secteur industriel. Les fonds d’investissement opérant sur le continent peuvent être un tel instrument, comme certaines banques régionales efficaces, telles la BOAD en UEMOA.

Dans ce contexte global, les pays pétroliers méritent une approche spécifique. Nul ne sait certes ce que sera le cours du baril à long terme, mais nous sommes obligés aujourd’hui d’envisager le cas où il demeurerait très bas durant un long moment. C’est dramatique pour les pays producteurs, qui devront faire notamment face à un ajustement macroéconomique majeur. Les plus grandes économies du continent, comme le Nigéria ou l’Angola, sont concernées, mais aussi le plus gros de l’Afrique Centrale, par exemple.

C’est le moment de centrer totalement les plans d’ajustement structurel sur la mise en compétitivité durable de ces pays. En termes pratiques, le secteur productif national des pays pétroliers devrait être préservé de l’ajustement. Des mesures structurelles de compétitivité devraient être au premier rang des conditions des futurs plans d’ajustement structurel. Il est légitime que les futurs revenus pétroliers financent la charge de la dette contractée dans ces plans, stérilisant ainsi les impacts devise et focalisant les pays sur leur secteur productif national.

Le pétrole est un malheur déguisé. Il faut espérer que la plongée des cours dissuade les pays candidats à l’accès à ce statut de devenir des économies pétrolières. Rentrer dans cette économie pétrolière revient hélas à céder au mirage qui a tant fait pour réduire trop d’économies africaines au rang de sociétés rentières, pauvres et inégalitaires à la fois, corrompues et inefficaces simultanément. Le salut de l’Afrique n’est pas dans le pétrole, mais dans la compétitivité d’un secteur industriel, agricole et de services, capable de nourrir et faire prospérer des marchés domestiques à la progression unique dans l’histoire de l’humanité. C’est dans cette direction que les programmes des pays pétroliers doivent se réorienter, au travers d’une structuration rigoureuse de la conditionnalité des prêts qui leur seront octroyés.

La question environnementale, dans ses trois piliers que sont le carbone, la biodiversité et la santé (déchets, eau, air…) doit enfin avoir une place première dans les futurs programmes d’ajustement. Ce ne fut pas le cas dans ceux du XIXème siècle. Le point de départ est dans la reconnaissance que la qualité environnementale d’aujourd’hui est la compétitivité de demain. Ceci implique d’accepter beaucoup d’arbitrages de coûts intertemporels. Le coût de l’argent d’aujourd’hui autorise ces arbitrages. La crise du coronavirus ne change pas une réalité qui s’était imposée ces dernières années.

Le moment présent crée cependant une difficulté majeure : les prix du pétrole vont menacer le grand élan vers les énergies renouvelables, centralisées comme avec l’hydroélectrique, ou décentralisées comme avec le solaire. Le spectaculaire modèle énergétique autonome, vert et décentralisé que l’Afrique commençait de créer risque d’être mis à mal par du pétrole à 20 dollars le baril. C’est le moment de solutions audacieuses, comme, par exemple, l’imposition de taxes aux frontières sur le pétrole importé, ou de TVA sur les produits carbonés. Elles pourront financer une combinaison de désendettement public, de subvention de consommation aux plus pauvres, de soutien au secteur productif local ou aux services publics sociaux, ou enfin de l’énergie renouvelable, selon les préférences et la politique locales. C’est aussi le moment de prendre en compte les considérations environnementales dans les politiques macroéconomiques. Ainsi, les dévaluations ont des impacts sur la déforestation et la biodiversité. Comprendre, pour le FMI et la Banque Mondiale, que les politiques macroéconomiques doivent être évaluées dans un cadre plus large que le PIB et la balance des paiements est un effort qui doit être soutenu par tous les pays membres de ces institutions.

Pas de politique efficace sans appropriation.

Mais le sujet essentiel des programmes d’ajustement structurel est leur appropriation. Celle-ci est particulièrement sujette à caution dans un contexte où, d’ores et déjà, les opinions africaines pointent du doigt vers la Chine et l’Europe, considérées comme les auteurs des maux qui les affligent. Les conditions des programmes macroéconomiques courent un risque fort de ne pas être perçues comme légitimes. Elles pourraient être vues comme une seconde punition injustifiée. Ceci sera surtout le cas si, par leurs volets relatifs au secteur privé ou à la libéralisation commerciale, elles faisaient le jeu des entreprises et des banques privées internationales.

Il faut le dire avec force. La conditionnalité de l’ajustement structurel des années 2020 ne sera légitime et en pratique appliquée, dans le contexte géopolitique concret de la crise du coronavirus, que sous trois conditions : si elle joue au bénéfice du secteur productif national ; si elle est correctement financée ; si elle prend place dans une reconnaissance collective de la co-responsabilité générale des maux qui nous frappent.

A défaut, la conditionnalité nouvelle donnera lieu à une nouvelle crise de dialogue politique entre l’Afrique et le reste du monde, Chine et Europe au premier rang. Elle fera le jeu de tous les extrémistes, elle renforcera notamment les mouvements islamistes dans le Sahel, et elle nourrira sur le continent une nouvelle vague de populisme nationaliste. Elle aboutira, en fin de compte, à des échecs macroéconomiques, à un appauvrissement du continent, à l’annulation massive des encours de dette, et une alimentation accrue des mouvements migratoires comme de la conflictualité et de l’instabilité. Personne ne peut vouloir ce destin. C’est pourquoi, au-delà de la correcte alimentation financière des programmes, il est important de passer du temps sur le dialogue, tout particulièrement entre Chine, Europe et Afrique, les acteurs principaux de ce jeu. Il est nécessaire que la vision globale comme les mesures spécifiques des ajustements structurels soient partagées le plus possible, la conditionnalité acceptée et les politiques vues comme justes.

Recherche économique, sociale et politique, comme dialogue intergouvernemental et de société à société sont indispensables pour construire cette vision partagée, le plus possible, sachant que les conflits ne seront pas tous évités. Dans un monde encore confiné et où la distanciation sociale va encore régner un certain temps, il faut investir dans le rapprochement culturel et politique. Institutions publiques, fondations, personnes physiques, sociétés, nous sommes tous appelés à nous impliquer.

Pour aller plus loin

![]() Un mot de méthodologie avant de commencer…

Un mot de méthodologie avant de commencer…

Covid-19, quels impacts pour le secteur de la petite enfance ?

Covid-19, quels impacts pour le secteur de la petite enfance ?